廊下を通ると、大量に切り裂かれたり丸められたりした新聞紙と人影が!

図工の造形遊びの一環でした。黙々と制作に取り組んでいます。

【造形遊びとは】低学年の子どもたちは、見る・触る・感じるといった感覚的な体験を通して世界を理解します。造形遊びには「こうしなければならない」という正解がないので、紙・土・粘土・自然素材などの「手ざわり」や「形の変化」を味わいながら、自分の感じたことを形にします。そこでは想像力や創造的な思考が育つことが期待できます。また、思い通りにいかなくても、工夫して直したり、材料を変えたりする過程で、「試す → 失敗する → 改善する」という思考の柔軟性や粘り強さが身につくことが期待される取り組みです。

しかし子供たちはそんな難しいことを気にすることなく、ひたすら「何か」をめざして作ります。

最後には、「こんなのを作ったよ!」の発表会です。

作品を家に持ち帰った子もいたようです。突然の新聞⁉だったかもしれませんが、このような状況で作った立派な作品ですので、どうぞよろしくお願いします。

こちらは跳び箱やマット運動。飛んだり跳ねたり、転がったりすることで、こちらもいろいろな感覚が磨かれていきますね。

こちらはメトロノームのリズム(いろいろな速さ)に合わせて手をたたいています。こちらも耳と手の連動ですね。徐々に早くなっていくのがわかるでしょうか?

何気なく触れているジャングルジム、ブランコ、鉄棒なんていうものも、様々な感覚が働いているんですね。(そういえば、久しぶりにいい天気☼)

(逆上がりができなくて「悔しい!」そうで、みんなで猛練習中。がんばれ!!)

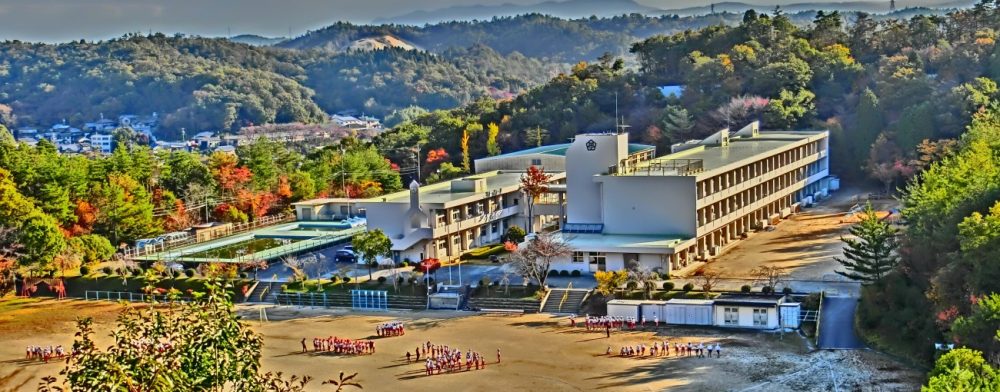

6年生は全校に8の字跳びの見本を見せてくれるそうで、調整に出てきました。

こちらも、ものすごい「感覚」が大事なんでしょうね。わたしはこの列に入れないなぁ。

じょうずですね~。きっと下級生みんながあこがれを持つことでしょう!